高镍层状氧化物因其高能量和功率密度,被认为是实现电动汽车长续航和快充功能的关键正极材料,目前主流商用正极材料是由尺寸约200 纳米的等轴状初级颗粒烧结形成的微米多晶二次颗粒。这些具有随机取向的等轴晶初级颗粒中,非均匀锂离子扩散是造成多晶材料结构退化、产生应力开裂的主要诱因之一。近年来,研究者发现B、Nb等元素掺杂可实现初级颗粒从等轴晶到辐射状柱状多晶的生长,可显著提升正极材料的电化学性能,因此柱状晶正极材料迅速成为锂电正极材料领域的研究焦点。然而到目前为止,柱状晶正极材料性能提升背后的本质原因尚不清楚。

近日,中国科学院金属研究所先进炭材料研究部李峰研究员团队联合材料结构与缺陷研究部王春阳研究员及季华实验室谭军研究员,在层状氧化物正极材料的构效关系研究方面取得重要进展。研究团队结合透射菊池衍射技术与多尺度扫描/透射电镜技术,澄清了柱状晶正极材料中的晶体学效应,这一发现突破了领域的传统认识,对发展高性能正极材料具有重要理论和实践意义。相关成果以《Deciphering the Crystallographic Effect in Radially Architectured Polycrystalline Layered Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries》为题,发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)期刊。博士生唐培和关思琦为论文第一作者。

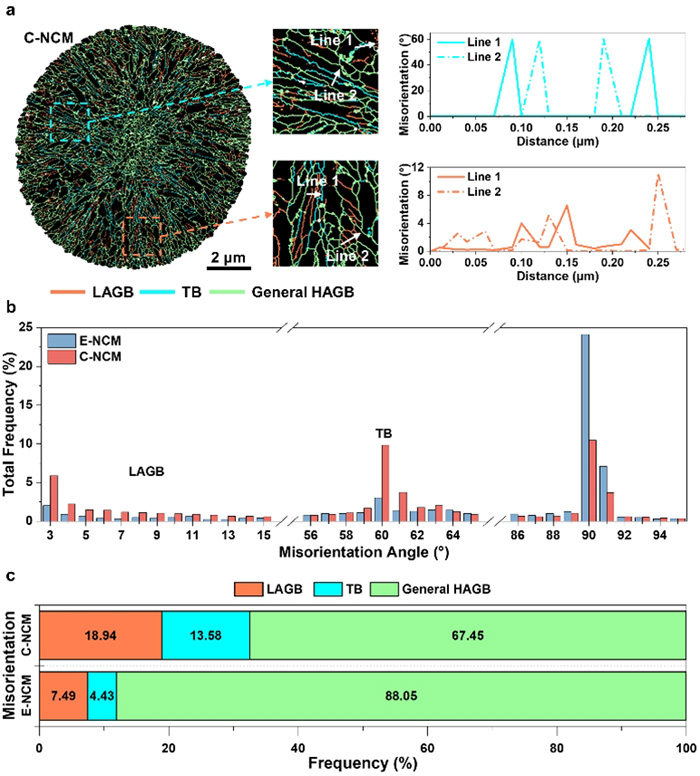

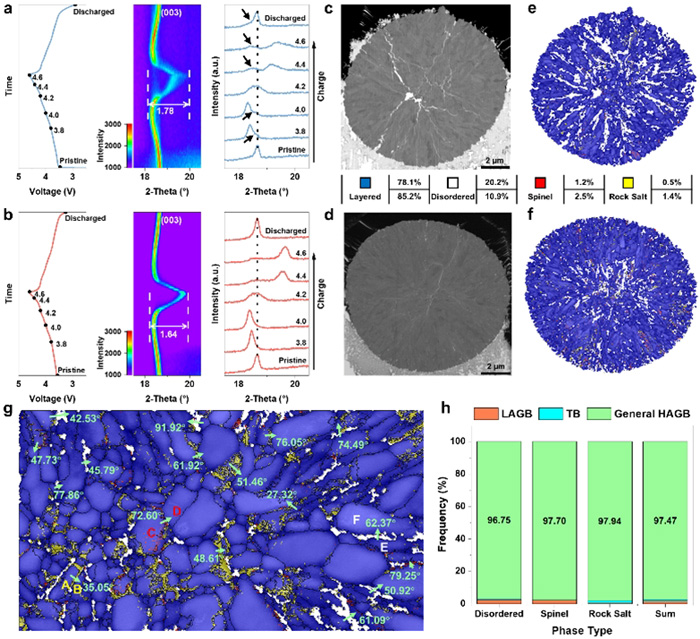

该研究系统比较了等轴多晶正极材料与柱状晶正极材料的结构和性能差异,揭示了晶体学特征的调控对层状氧化物多晶正极材料结构和电化学性能的关键作用。结果表明,元素掺杂并未导致具有择优取向柱状晶的生成,其本质是诱导生成了大量小角晶界和孪晶界,大角晶界的生成被显著抑制。这一典型晶体学特征的变化促进了一次颗粒间锂离子的高效传输,显著缓解了正极材料的开裂和相变退化,进而提升了倍率性能和循环稳定性。本研究通过定量解析晶体学对性能的影响机制,为采用晶体学工程优化多晶正极材料的锂离子扩散动力学和结构稳定性提供了重要理论基础和实践指导。

该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、辽宁省杰出青年基金等项目的资助。

原文链接

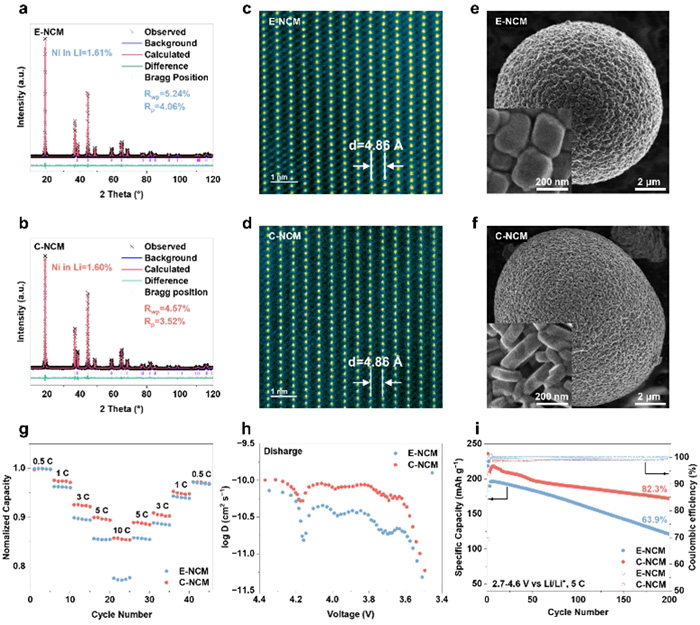

图1. 等轴多晶正极与柱状晶正极材料的结构和电化学性能

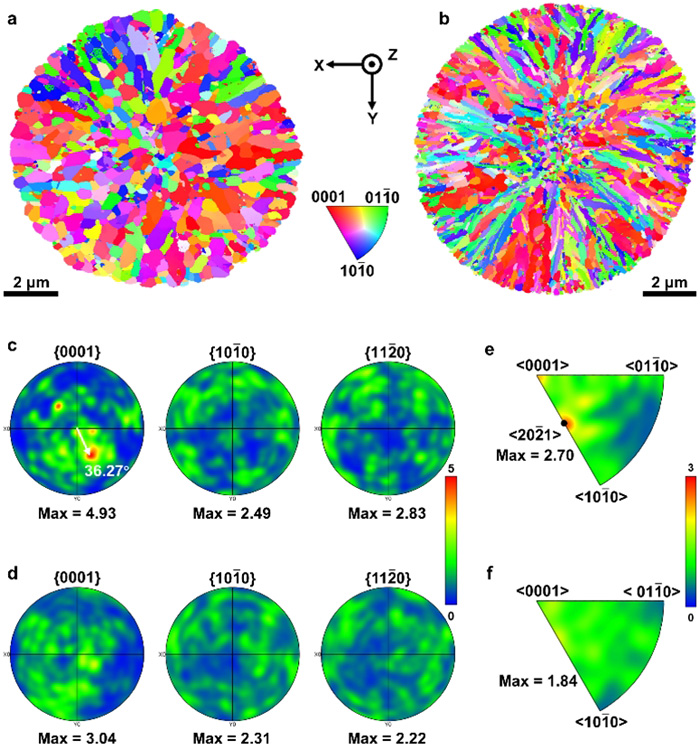

图2. 等轴多晶正极与柱状晶正极材料的晶体学特征

图3. 等轴多晶正极与柱状晶正极材料的晶界类型统计分析

图4. 等轴多晶正极与柱状晶正极材料的结构退化与应力开裂分析