电解液在电池、电容器、电催化等能量存储与转换领域中起着关键作用。电解液的溶剂化结构决定了电解液的物理化学性质以及化学/电化学反应的动力学过程,是电解液设计的关键研究对象。在电池研究领域中,目前已经设计出多种具有特殊溶剂化结构的电解液体系,实现了电池的快反应速率、长循环稳定等功能,但关于电解液的理论研究却停滞不前,导致目前电解液主要依赖“试错法”或经验性尝试,具有开发周期长、成本高等缺点,限制了高性能电解液的合理设计和实际应用。因此,建立统一的理论指导电解液的设计,是推动电解液研究发展的关键。

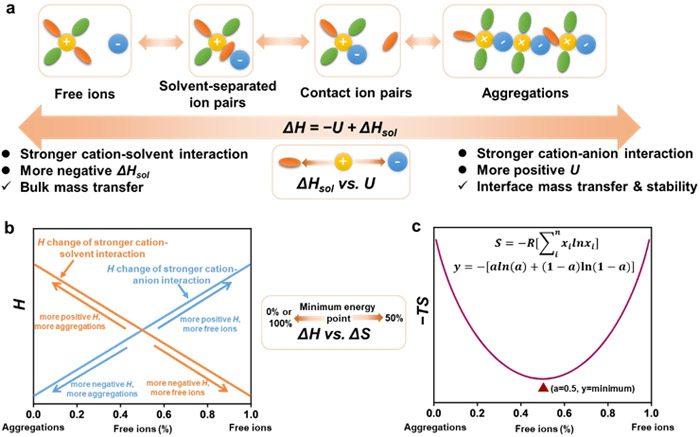

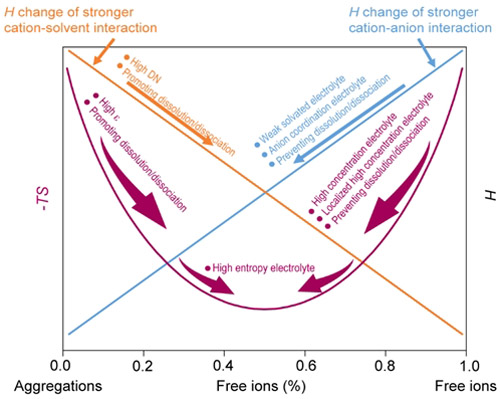

近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心先进炭材料研究部在前期设计出高性能电解液的基础上(J. Am. Chem. Soc. 2024,146,7332)深入总结,基于电解液是热力学平衡体系这一认知,首次建立了电解液的热力学竞争平衡理论(图1),阐明了电解液溶剂化结构设计与演变遵循的热力学本质与能量判据:溶剂化结构中氧配位键能量与离子键能量的竞争决定溶剂化结构演变的方向,电解液中焓变与熵变的竞争实现了溶剂化结构的新平衡。根据上述两种热力学竞争平衡关系,可以很好地描述溶质的溶解/解离过程以及电解液溶剂化结构的形成和演变过程。同时,该热力学竞争平衡理论能够统一解释近年来发展的高浓度电解液、局域高浓度电解液、弱溶剂化电解液、阴离子配位电解液和高熵电解液等多种先进电解液体系的热力学本质(图2)。这一研究成果弥补了当前电解液研究缺乏理论基础的空白,为电解液溶剂化结构的设计提供了新思路与新方法,可加速推动电解液研究领域的发展。

该研究成果以“Designing electrolytes by thermodynamics”为题在《National Science Review》上发表。金属所博士生王耀祖为论文第一作者,杨慧聪副研究员、李峰研究员和成会明院士为论文的通讯作者。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金的支持。

该工作发表后受到关注,编辑部邀请了厦门大学孙世刚院士对工作做出了评价(National Science Review,2025; nwaf134),认为该研究是电解液理论探索方面取得显著的进步。基于可阐明的物理和化学行为,提出的热力学竞争平衡理论指明了更先进功能电解液设计的方向和方法,突破了人工智能预测电解液性质时不可解释的局限性。最后,孙世刚院士指出该热力学竞争平衡理论的未来发展方向应逐步由平衡态热力学理论拓展至非平衡态热力学理论,更接近电池真实使用场景下实现电解液设计。

图1. 溶剂化结构的热力学竞争平衡示意图

图2. 基于热力学竞争平衡理论的不同电解液设计策略