骨损伤是临床常见难题,尤其在关节翻修、创伤和骨肿瘤切除术后常伴随不规则骨缺损,传统修复材料难以匹配复杂形态且力学适配性欠佳。中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心生命健康材料与器件研究部刘文涛副研究员等通过体内外研究进一步证实,多孔钽金属具有良好的生物相容性和生物学功能,能显著加速新骨生成,增强骨与植入体整合效应,是骨修复领域的优选材料。

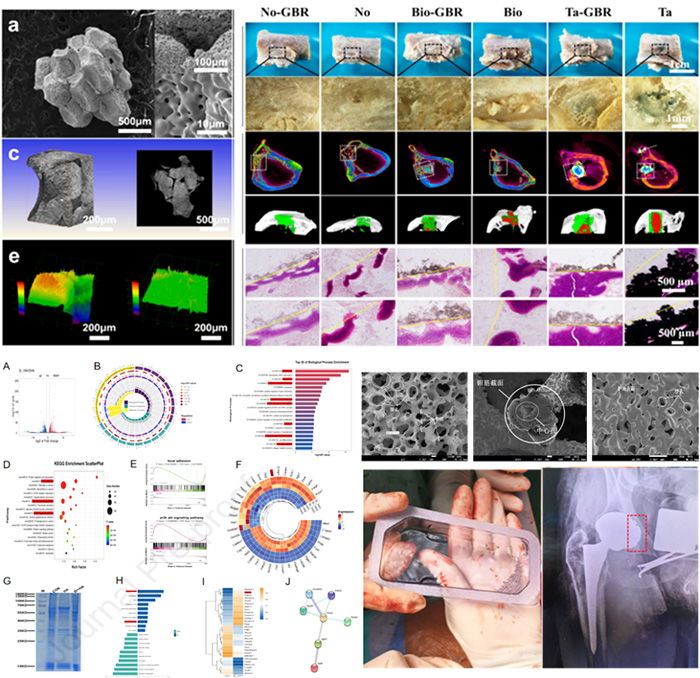

近期,该团队对多孔钽材料体系的相关成骨机理进行了深入研究,基因测序结果显示该材料体系能对机体内1829个关键基因造成显著影响,尤其可通过上调整合素α6(Itga6)的表达,激活PI3K/AKT信号通路,显著促进成骨基因(如RUNX2、ALP、OPG)的表达,最终增强成骨细胞的分化与矿化能力。相关成果发表于《Materials Today Bio》。

针对骨科临床上常见的不规则骨缺损修复需求,该团队提出多孔钽颗粒填充修复的创新性策略。颗粒形式的多孔钽具备优良的流动性,可灵活适配各类复杂缺损形态,显著降低应力遮挡效应,提高手术操作的便捷性与修复稳定性。该团队研究表明,多孔钽颗粒具有分级多孔结构,有利于营养物质传输和细胞迁移增殖,其弹性模量与天然骨更为接近,可有效促进新骨长入和早期愈合。相关研究成果已发表于《Journal of Materials Research and Technology》和《ACS Applied Materials & Interfaces》等期刊,这是国际上首次系统报道多孔钽颗粒植骨策略的科研论文,潘鹏博士为第一作者,刘文涛副研究员为通讯作者。团队与辽宁省人民医院开展紧密合作,今年7月4日辽宁省人民医院完成多孔钽颗粒植骨的国内首例关节翻修术,该方案帮助医生有效解决了患者的髋关节臼底不规则骨缺损的问题。

该团队多年从事多孔钽金属在临床骨科方面的基础及应用研究,此前已帮助医疗企业突破了在材料的成分、结构和生物学功能等方面的技术瓶颈,其中在氧、碳等元素定位分析和微观连通性结构构建方面,对产品获批创新注册证起到了重要的作用,达到相应标准并最终推动其产品注册(注册证编号:国械注准20193130001),成为我国第一个骨科创新产品。

本研究获国家自然科学基金、工信部及重庆市“揭榜挂帅”项目、辽宁省应用基础研究计划、辽宁省自然科学基金、医工交叉联合基金、沈阳材料科学国家研究中心青年人才项目以及企业横向课题等多个项目的支持。

多孔钽金属骨修复体系的材料学、生物学研究及临床技术推广