【研究背景】

随着锂离子电池向小型化、轻量化和高能量密度方向持续发展,集流体正朝着超薄化(4-8微米)方向演进。然而,这一技术路径在提升能量密度的同时,也带来了结构可靠性与制造工艺的双重挑战。新兴的金属-聚合物-金属三明治结构复合集流体虽具备优异的性能优势,但其在电池循环(> 1000次)过程中,因电极材料反复体积变化(15-20%)导致金属薄膜累积塑性变形,进而引发微裂纹失效问题。因此,建立适用于复合集流体的疲劳可靠性评价方法,是实现高能量密度锂离子电池具备高服役可靠性与长寿命的关键技术路径。

【研究进展】

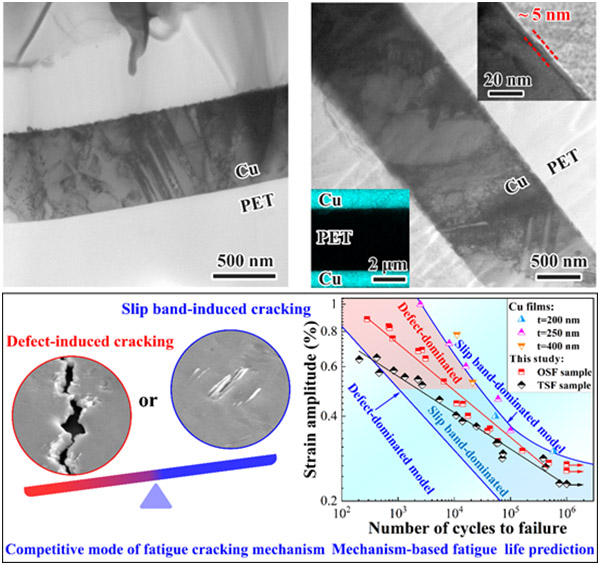

中国科学院金属研究所张广平团队近期系统研究了当前国内主流制造商广泛采用的两种复合铜集流体制备工艺(真空蒸镀工艺和磁控溅射+水电镀工艺)的疲劳服役可靠性及微观失效机制。研究发现,两类复合铜集流体的疲劳损伤均呈现出滑移带开裂与缺陷开裂两种竞争机制。当应变幅低于0.5%的临界阈值时,滑移带开裂主导疲劳寿命;而当应变幅超过该阈值后,缺陷开裂机制取代滑移带主导机制成为关键失效模式。基于此,团队提出将滑移带主导的疲劳裂纹萌生模型与裂纹扩展模型相融合的思想,建立了一种基于损伤竞争机制的疲劳寿命预测模型。该模型阐明了复合铜集流体疲劳服役安全区的上下限边界,将疲劳破坏的危险区划分为可通过微观结构设计优化的滑移带主导区和受缺陷尺寸控制的缺陷主导区,二者共同决定集流体的整体疲劳可靠性。同时,团队提出实现复合铜集流体高理论疲劳寿命极限所需的缺陷尺寸控制标准,为工程应用提供了关键指导。

【研究价值】

该研究成果不仅填补了复合集流体疲劳寿命预测领域的理论空白,更为高能量密度锂离子电池的可靠性设计提供了科学依据。张广平团队长期致力于微米级金属箔材、柔性电路板(FPC)、芯片内互联金属薄膜及多层复合膜等材料的疲劳服役可靠性评价基础理论研究与关键技术攻关,构建了完整的理论体系与实验方法。团队牵头联合国内多家集流体制造商制定并发布了复合集流体相关行业标准,为新一代能源系统用高疲劳抗力复合集流体的设计、工艺开发及服役安全性评价提供了坚实的理论支撑和技术保障。相关研究成果近期发表于《International Journal of Fatigue》(DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2025.109312)。论文第一作者为博士生程福来。

图1 锂离子电池用聚合物基铜集流体初始微观结构、疲劳损伤机制及寿命预测